9/26発売の新刊『このドキュメンタリーはフィクションです』目次とまえがきの一部を公開

- 2024.09.03

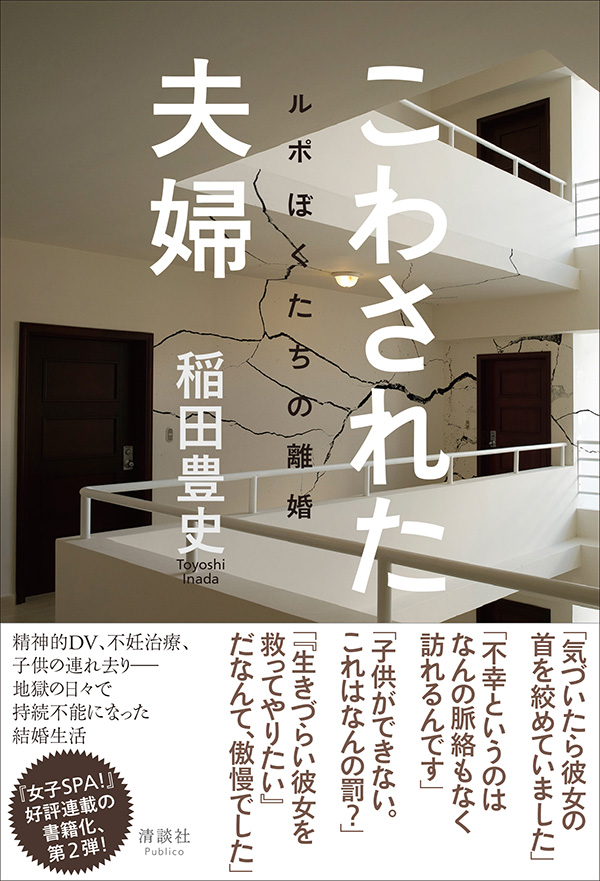

9月26日に新刊『このドキュメンタリーはフィクションです』(光文社)が出ます。新しめのカジュアルなドキュメンタリー作品を取り上げながら、その「加工性」に着目してドキュメンタリーの面白さを論じる観方指南であり評論であり入門書。表紙はなかなかのインパクト。今までの著書にはなかった雰囲気です。

帯文は、ドキュメンタリーの総本山・ポレポレ東中野の大槻貴宏代表に書いていただきました。なんたる光栄!嬉しすぎる!大槻代表、ありがとうございました!

【以下、まえがきより抜粋】

そもそも現代において、記録映像が客観的でも中立的でもないことは常識である。誰もがスマホを片手に動画を撮り、簡単に編集もできる時代だ。同じイベントに参加した人たちが各々その模様を撮影しても、100人いれば100通りの映像が出来上がってくる。インターネットを見渡せば、元動画の一部を切り出して編集を施し、ミスリードを誘うキャプションをつけて意図的に別の文脈を植え付けた加工動画が無限にあふれている。映像から受ける印象など指先ひとつで簡単にコントロール可能だということは、今や多くの人の知るところだ。

そもそも、映像の語り手が個人である以上、そして語られる内容が個人の意図に基づいている以上、どこにも偏らない「客観」や「中立」など存在しえない。多様性の尊重が叫ばれる世の中なればこそ、その謂(いい)の説得力は高いだろう。「中立的な人生観」や「中立的な政治思想」や「セクシャリティに関する中立的な立場」など存在しない。そこにあるのは個別の強度を持つ信念であって、客観や中立ではない。ましてや〝真実〞など、誰にも定義できない。「映像が捉えた真実」の噓臭さたるや。

刺激的なドキュメンタリーほど、カギカッコつきの〝社会正義〞や〝真実〞に最初から喧嘩を仕掛けてくる。善良な視聴者が「社会正義らしきもの」「これぞ真実」とうすら信じ込んでいるフレームを、精密な構成と巧みなストーリーテリングによって鮮やかに解体していく。